1

C’est comme ça qu’on s’est tous fabriqué inconsciemment des expositions imaginaires. Du jour au lendemain. Pour soi d’abord, pour en voir d’autres, en revoir, et aussi, pour augmenter la réalité perdue de vue. Puis tout s’est relié bout-à-bout par des portes dérobées et des fils rouges. Depuis déjà tant de jours maintenant, on ne peut plus voir les choses extérieures pareilles, ni les évènements en situation réelle. Les messages annoncent un risque de prolifération incontrôlable des signes exposés, ce qui tendrait à les rendre indéchiffrables. Cette crise du sens couvait depuis un certain temps déjà. Au début, demeuré en vase clos, on n’a presque rien changé à nos solitudes exigeantes, ni à nos peurs permanentes. Les expositions n’ont jamais pu sauver tout le monde. Chacun en a pourtant profité, afin de retrouver les choses qui se perdent habituellement dans les vitesses perpétuelles du quotidien. Très vite on a tenté d’échapper aux mesures instaurées pour se donner des illusions de liberté. L’urgence mentale a recomposé des liens télépathiques entre les rues et les vues, par des galeries de fortune, entre les gares, les places et les théâtres fantômes, avec plein d’œuvres à l’horizon. Tout passe par des lignes et des points en réseau, des interfaces d’immersions et des partages sensibles invisibles, pour dessiner un point de rencontre.

Les gens ont toujours eu besoin de se retrouver émerveillés ensemble quelque part. Chacun se bricole des passages dans sa tête, avec des bouts de ficelle, et réorganise les pleins et les vides des plateformes. Pour se toucher, les esprits vagabondent à travers des excroissances de peaux, tendues comme des images, cultivées selon des protocoles biotechnologiques et esthétiques. Dépasser les interdits pousse chaque jour le corps à créer et à tisser de nouvelles formes, fluides, imaginaires, évasives, pour ouvrir les yeux comme des portes entre les choses, pour traverser les murs. C’est ce qui manque, ce partage des extensions de rire et de plaisir. C’est ce qui pousse à s’exposer en des lieux autres. Par un effet de mise en résidence permanente dans le réel, chaque être se prolonge ailleurs. Les corps et les organes se déforment pour se joindre par d’autres transports créatifs, plus ou moins matériels. L’espace réel se déplace à travers les êtres intérieurs. Avec toutes les formes de déterritorialisations possibles, une nouvelle économie a aussi tenté d’émerger, pour continuer autrement. Ce n’est pas la première fois que l’exposition tente d’échapper à la crise systémique. On a donc pu découvrir la valeur des choses qui n’ont pas de prix, et arrêter la croissance monétaire des fictions de l’argent et de l’art. Les langues aussi se dématérialisent et prennent des formes hybrides. Ça ne voulait déjà plus rien dire de toute façon. Les vues s’étirent. Les réalités existent autrement. Toutes ces projections réveillent de nouveaux lieux possibles : des plateaux exploreurs.

2

Du plateau, on en parle comme d’un autre monde. Il s’agit d’un lieu où l’art, les expositions et plus globalement toute la culture, ne sont pas soumises aux injonctions économiques. Ça existe déjà en arrière-plan dans nos rêves. C’est bien d’un lieu où le monde de l’art est affranchi de ses tutelles marchandes et de ses relations de pouvoir. Un lieu de justesse pour l’art, les sens et le goût. Pouvoir regarder les choses pour ce qu’elles sont, et non par les filtres de la communication, du marché et des institutions, qui codent les valeurs et les repères normalisés. Les objets n’ont tout simplement pas de valeur, ne disent rien, ne servent à rien et ne sont pas identifiés. C’est une exposition en plusieurs espaces et différents temps, mais on ne sait pas exactement combien il y en a. Ni où, ni quand exactement. Des passages peuvent se présenter dans divers sens inversables, sans rompre le fil conducteur d’un chemin et d’une expérience. On est en bonne voie. L’exposition se rapproche de la nature.

Rien ne signale cet endroit, juste une séquence de chiffres et de lettres, affichée en mouvement dans les réglages d’une fenêtre photographique digitale. Ça donne sur les rues et les paysages. Les différents curseurs à disposition permettent d’affiner les mesures d’exposition, l’apparition des lumières, le réglage des niveaux de contraste, l’interaction des bandes son et autres balances des couleurs. On peut même dissocier les calques de dépendance économique et esthétique de nos filtres subjectifs. On attend quelque chose de l’intérieur. Ainsi, à découvrir ce qui pourraient agiter nos sens et nous sortir de l’ombre, on peut s’affranchir des aides à la création et des résidences. De fait on arrive ici par hasard. Sans rien avoir demandé. À la lumière d’un bandeau, au gré des clics ou par bouche à oreille, jusqu’au quai. On peut partir de n’importe où, comme habiter partout, car il s’agit d’un tout autre lieu d’exposition. On peut passer à côté, mais si on tombe dessus, on passe de l’autre côté. Heureusement c’est arrivé. La découverte du cadre est imprévisible, peuplé d’une vie active.

On entre par une large ouverture béante et irréversible, menant à une grande salle, dont on ne distingue pas les bords. On est un peu renversé, comme un arbre poussant à l’envers dans une grotte. Pas de limite donc, ni d’autre issue à première vue. D’ailleurs, on ne voit presque rien au premier coup d’œil. L’ombre y règne. On y pénètre comme dans l’obscurité d’une salle de spectacle, à la fois aveuglé par l’immersion dans le noir, ébloui par les scintillements et attiré par le mouvement des lumières. On embrasse tout d’un coup. De légers filets, dirigés en diverses zones obliques et vaporeuses comme des nuages ou des fumées, dispersent des lueurs au gré des masses. Ces halos pâles créent une toile et des bulles attirantes autour de cailloux volumineux. Dans cette pénombre, on est saisi en noir, par des blocs inquiétants dessinant des figures anthropomorphiques. Certaines, beaucoup plus hautes que nous, nous bouchent la vue, comme de véritables trous noirs.

Les choses reposent à même la dalle de béton luisante. Sans socle. Pesantes. Innombrables. Se tenant là comme nous, sans raison. On déambule dans ce dédale silencieux. En s’approchant des pierres, elles ne sont plus si noires. De légères teintes pigmentaires, comme poudrées de verts rompus et de terres brûlées, parsèment et accentuent leurs reliefs irréguliers. Elles les métamorphosent parfois en fragment de carte aérienne. Tout cela semble sorti d’un éboulement naturel, on est projeté au fond d’une vallée encaissée, dans le chaos de la rivière d’argent de la forêt d’Hulgoat. Dispersion, prolifération, contamination et empilement désordonnés forment un ensemble puissant, qui impose une tension de masse calme et une fracture de continuité.

Comme sortant de chaque pierre, un son à peine audible finit par nous habiter. On n’avait rien entendu d’abord, à croire que nos oreilles se sont adaptées au noir de l’obscurité humide. C’est mouillé comme le son d’une source et on ressent de plus en plus une fraicheur de cave transpercer nos vêtements. Ce bruit tinte comme le chuintement d’un mouvement pas-à-pas. C’est faible et minuscule, puis envahissant, alors que rien n’a changé. Comme un effet de perception dans la durée. Comme un cliquetis intermittent et imperceptible au premier temps du temps. Puis c’est devenu aussi tenace que les blocs encombrants. On ne croise que cet entre-soi avec les pierres qui chantent. La salle est décidément vaste. Les formes serrées. Peut-être qu’il y a d’autres gens, mais on ne les voit pas. On est soi-même vite isolé, disséminé, et perdu de vue. Tout à coup, on a tout le temps de profiter de notre corps sonore.

Au départ du hangar, on a suivi les parois rocheuses aux reflets vert-sapin, on a parcouru l’espace jusqu’au fond, peut-être cent mètres depuis le portique. On n’a plus idée du temps, ni des distances réelles. Du fait de la mesure d’écart, on ne peut voir qu’en bloc une totalité variable. Chaque élément reste masqué en tant que détail. Pour aller plus près, il faut se l’imaginer dans une durée illimitée purement imaginaire. Contempler sans mesure est devenu impossible, sauf à rêver à d’autres espaces d’extension hors du temps, hors de l’exposition. C’est évident que rien n’est naturel dans ce parcours, parmi ces choses, mais clairement le résultat d’un processus de création. Cela ne ressemble pourtant pas à une sculpture mais bien à un paysage du nouveau siècle, à la découverte d’un lieu qui répond à notre question de savoir où l’art peut-il encore avoir lieu, ou comment peut-on encore créer.

Derrière les derniers volumes, plus hauts et alignés, on débouche sur un unique corridor central, comme dans une bibliothèque. Une sorte de gorge à travers laquelle persiste le chemin des lignes à la pliure. Un tourniquet automatique, à quatre vantaux en verre opaque blanc nous rappelle que nous sommes dans un espace artificiel. La ventilation y est contrôlée à chaque tour. Au-dessus du sas, un panneau en mode veilleuse, semble indiquer une sortie, selon la norme de sécurité convenue d’un fléchage vert. C’est la suite de la visite ou la sortie de secours. On se sent pourtant libre dans le décor. On ne saisit pas bien ce qu’il s’est passé. S’agit-t-il d’un protocole conceptuel pour définir ce qu’on vient d’enregistrer comme expérience de perception ? Ou n’était-ce qu’un jeu d’évasion grandeur nature ? L’humidité transperce les vêtements et les pensées. Ça ramène à la réalité. Il fait froid et noir. Chaque lieu nous laisse dans l’incertitude de ce qu’il en restera comme mémoire.

3

Il reste d’autant plus de lieux à voir qu’il en apparaît toujours plus. On ne sait toujours pas où l’exposition a commencé, ni où elle finit. À la pénombre minérale et humide, succède une salle blanche, baignée d’une lumière naturelle, laiteuse, homogène et tamisée, tombant du plafond quadrillé et translucide. On respire en transit et en sursis. Douze images font corps avec les murs, les ouvrent littéralement, pour créer une suite à trois cent soixante degrés, évoquant un paysage panoramique. C’est comme au cinéma, un vaste champ en mouvement à conquérir du regard. Les images sont leur propre mur, à la fois dessin, peinture, photographie et gaz. Avec cette architecture vide au-dessus de la tête, on s’attend à quelques nuées d’étoiles à l’écran.

Les murs n’ont plus de cadre, ils sont comme une fenêtre de lumière, où peinture et matière coulent, avec l’image comme horizon. L’œil divague et parfois se pose là, où il trouve quelques repères brumeux d’un paysage au bord de l’eau évaporée. Comme à l’aube, c’est flou, chaque image est une fontaine brouillée. A travers ce voile atmosphérique tout est fixe, comme cimenté de rien. Le mur s’ouvre en image optique, émergeant d’un bloc statique. Comme si d’une inclusion translucide, rayonnaient des ondes diffractées de lumières. Le doute s’inverse en vérité. Devant des ondes de couleurs pures sans représentation, on s’évade au-delà de soi-même, incrusté dans le flou. Par-delà les limites du lieu, par le flux de nuances, de halos, de grisailles claires, de tracés légers et minimalistes, l’amorce de détails délicats est aussitôt estompée dans des étendues surexposées. Tout renvoie toujours le regard à la limite d’une expérience stable, assez référencée pour s’y retrouver, et toujours en face d’un manque ou d’une absence pour qu’une autre pensée s’en échappe. On est retenu à jamais dans le temps d’une contemplation flottante, avec des informations contradictoires et élastiques. A partir de cette frise d’images ouvertes sur le mur, on vit la possibilité d’un étirement en un lieu hors-champ. En s’exposant à ce parcours, on invente le flou et le brouillard d’un monde renversé, comme vu d’un marais incertain. Cette expérience offre une sensation paradoxale, d’une part un temps qui n’en finit pas et de l’autre un mouvement insaisissable. On ne sait si c’est trop vite ou trop lent. En effet, englobé d’un geste du regard, on n’a pas bougé pendant ce long voyage.

Entre les images, en pans parallèles et décalés les unes des autres comme des rideaux, des passages se sont aménagés, identiques à des lames industrielles de plastique, pour laisser passer les regards. L’espace a changé le mouvement des corps. Ça flotte comme des images mentales. On avance en biais. Le chemin se laisse des voies, où poursuivre ce voyage immobile par interstices de visions plurielles. On n’avait encore jamais vu le monde ainsi, une surprise pure qui nous tombe dessus. Elle a ce mérite radical d’une promesse libre au-delà des charges mentales. Heureusement que c’est arrivé, car il était temps que quelque chose nous pousse.

4

Derrière les lames de plastique, quelques heures ont passé à marcher en long et en large sur un sol jonché d’éclats et de poussières. Grains de sable grossier, bris de verre transparent, éclat de marbre blanc ou fine poudre de mica scintillant, le monde semble poudré de pigments atomiques et de sentiments microscopiques. Les matières volatiles retombent sous nos pieds comme le nuage suspendu d’un volcan en activité. De nouvelles plages s’offrent à nous dans le silence des vagues absentes.

Au centre d’un rail de travelling circulaire, le bras d’un robot Kupka tourne en boucle sur sa propre séquence. Ce qu’il compose est une sorte d’abstraction russe concrète et constructiviste. Ça grignote en continu les pourtours inépuisables de cette grotte de craie blanche. En cet envers souterrain du décor toutes les ombres de charbon ont blanchi comme les cheveux du temps. Une allée de piliers centraux et des parois savamment courbées aménagent des galeries multiples d’exposition à travers cette carrière, véritable cathédrale underground éclairée par des cheminées de jour. Des pelles-à-neige et des balais-brosses sont à disposition pour dégager des chemins improvisés, en cas de tempête sur les nuages de gravats. Tracer des traverses praticables, pour éviter les champs de poussières, doit être possible à tout moment. C’est le programme révolutionnaire de cette salle, en chaque instant disposer de tout un art de survivre aux ruines qui nous trouent.

5

Entre les décombres, survivant à toutes ces traces archéologiques, le temps défile dans une galerie de portraits. L’exposition recompose les symboles et les signes depuis l’origine. Les gens ont cette envie lointaine, mettre à jour la vérité. C’est dans cette attente que tout a commencé. Ils ont pourtant peur des effets de miroir, des reflets et des ombres, dont les taches et les lueurs contaminent les couleurs. Elles sont souvent innommables et méconnaissables, tant elles bougent. Rien ne peut être sans les couleurs et ce pouvoir qu’elles ont d’habiter plusieurs espaces en même temps, dont les visages et les portraits. Tantôt matière ou lumière, tantôt opacité, transparence ou projection, tantôt code, onde ou culture. C’est dans ce mouvement brassé des signes qu’est leur pureté. Les mots aussi perdent un sens ou en gagnent un autre. On ne sait plus bien ce que ça veut dire. La perte de vue nous amène tout naturellement à nous fabriquer inconsciemment des doubles à qui parler, à voir et avec qui refaire le monde. Des êtres humains y posent donc sans âge, comme de simples passants, dont l’image aurait été fixée dans le souvenir de la dernière exposition. Elle prend ici le parti d’une galerie, reconstituant la rue elle-même muséifiée.

Pour imaginer un lieu ouvert encore possible, donc ouvert à l’impossible, il a fallu concevoir des kits d’exposition à monter soi-même, capables d’intégrer partout les contraintes et de s’adapter à tous les espaces. Même à distance, habiter le monde nécessite de le faire avec des corps enfermés dans leur forme ou leur lieu. Le kit propose donc d’accéder à son portrait ralenti. Par des extensions de cartes on peut intégrer une fiction aux lieux à travers un fond vert local, un calque, une peau, des gants ou des lunettes. Certains portraits ont parfois été dotés d’un système artificiel, capable de produire une flore autonome de surface recouvrant tous les tableaux d’attentes, de virgules, de bactéries et de respirations. Attendre d’être et d’y mettre toute sa peau, pour arriver dans son monde à elle, l’exposition, c’est une vie silencieuse occupant tout le quotidien de nombreux détails à fixer avant d’y parvenir. Dans la galerie de portrait on peut tout simplement se voir et se parler, pour partager son imaginaire et son expérience, autour de l’invention d’une trace de ce qu’on peut attendre comme suite. Ce qu’on peut faire bien.

Leur image en pied flotte debout en 3D, animée d’un ralenti imperceptible et d’une lumière artificielle. On assiste à un portrait étrange, qui a le visage d’une autre œuvre d’art connue et parfaite, en miroir de sa figure future, au format paysage. C’est pour parer à un tel besoin des corps de retrouver l’espace commun et de partager une autre vision, que des nouvelles expositions se sont organisées et aménagées au plus pressé. Dans cette galerie, on se voit déjà demain en homme-paysage.

La chose est moins importante que son effet. Ce n’est pas seulement la forme, le lieu et le contenu de l’exposition qui ont changé, mais aussi les discours. Face à une critique d’art trop consensuelle avec le pouvoir et le marché, limitée à des formes de compte-rendu factuel ou de procès verbal, la nécessité de prendre de la distance a changé les échanges et poussé les analyses. L’expérience vraie et subjective, tournée vers les émotions intimes, n’a pas fermé les dialogues comme on aurait pu le croire. Chaque participation est devenue possible par une autre valeur du partage, enfin libéré des clichés. Tout le monde est là pour participer à l’exposition et découvrir son rôle sur place, plutôt que de regarder le poste ou l’écran. Les formes les plus surprenantes, et si différentes, enfin réunies côte-à-côte, ont remixé les cartes d’origine de l’art « contemporain ». Les attitudes deviennent forme, comme ils disaient à l’époque. Comme il n’y a pas de frontière aux couleurs, il n’y a pas de limites aux possibilités de coexistence formelle ni aux expériences. Survivre seul ne suffit pas. En même temps, être ensemble dans l’exposition nécessite une capacité à partager l’hétérogénéité des subjectivités, dans l’explosion d’une formidable confrontation des vies.

Est ainsi arrivé le retour à la nature même de l’exposition, dans un équilibre ressemblant à celui d’un écosystème, le chant des oiseaux plus fort encore que les gazouillis habituels de la communication : réinventer la parole libre. L’exposition repensée fait une matière sonore, une rencontre qui fait son effet et ses échos. L’art comme artifice plus proche de la nature est un moyen de renverser le capitalisme dans l’art. Une seconde nature fusionnée. Les gens se regardent, méconnaissables. Les regards se croisent dans une construction mélangée de couleurs complexes. Le monde de l’art n’est plus celui qu’on a connu. Les longues files d’attente absurdes devant les mêmes lieux monopolisés, les hiérarchies plastiques imposées, les images orientées dans les livres, les styles à la mode, les sujets branchés, les compilations de textes de catalogue, les signatures prisées et les repères esthétiques à cocher ont été doublés d’un autre espace. Pas une table-rase, plutôt un effet de surcouche translucide. Un effort supplémentaire est bien entendu nécessaire à chaque corps pour maintenir cet équilibre fragile des masses. L’esprit tâtonne avec jubilation. Ça rigole beaucoup. Les technologies interactives de déterritorialisation, de calculs et de dématérialisation ont modifié la création des espaces, des discours et des partages dans un flux instantané, partout, en durées réelles ou différées. L’expérience reste physique.

6

La couleur est annoncée. On est là jusqu’à la fermeture du temps. Autant dire qu’on ne voit pas le bout de cette création d’expositions nomades à travers le réel. Chaque version de réalité se succède dans une interaction de sens. Ces métamorphoses de l’art étendent les formes d’exposition jusqu’aux confins du monde, recoupant nos vies d’une étendue de couleurs sans frontière. Suite à la prolifération de lieux inventés de toutes pièces, les lieux habituels de diffusion ont libéré les couleurs de leurs tutelles institutionnelles et financières. Des nappes enveloppantes créent des successions de fenêtres. Leurs couleurs portent une réalité concrète plus vraie que les histoires réelles. Tisser des lignes de couleurs, comme une machine à tricot, est la réalité augmentée de l’exposition qui peut être n’importe où, si bien qu’elle s’ouvre entre tous les espaces. Elle mixe les réalités.

Il faut dire qu’il n’y a plus beaucoup de réalité quand la nature s’efface sous le manteau des méga productions. Tout le monde sait depuis longtemps que la surproduction massive et industrielle n’a jamais profité à tous dans la société. Repenser l’art est le dernier recours pour repenser la société, sans plus en laisser sur le bord. L’orchestration improvisée pour retrouver quelque chose d’éthique et d’authentique ressemble au tourbillon frénétique des yeux dans un club de nuit. Cet espace de couleur est une horloge du temps et des formes. D’ailleurs l’espace de l’exposition est destiné à prendre son temps pour bloquer le trop plein et le trop vite. Pour ce bain, on peut s’installer dans les fauteuils, canapés et sofas, qui ponctuent l’espace de points concrets. C’est entre ces points, par les lignes de parcours qui représentent les expériences, qu’on dessine les forces entrecroisées des effets de l’exposition. C’est l’élément d’une autre matière qui a lieu dans les esprits communs, l’exposition comme point de rencontre. L’espace extérieur entre les choses dessine l’espace intérieur du spectateur alors immergé dans cette action d’exposition.

Paradoxalement on se trouve dans une durée qui mêle en nous l’urgence et la patience. S’assoir dans les sofas de la salle ou danser sur la table. Notre vitesse devient plus proche du monde par ce prisme de projections de couleurs des spots. On réalise qu’on a du temps, hors d’une vitesse imposée. On est dans le vitrail. L’installation est belle, d’une lumière verticale comme à la Sainte-Chapelle. On est dans le temps du dessin et de la lumière qui cherche le visible dans sa frénésie, et le renverse dans une durée contemplative. Toutes les esquisses sont exposées. Ce projet immobile en ce non-lieu renvoie le corps au parcours quantique, physique et poétique du monde. Cellules, molécules, atomes et bactéries y sont les couleurs. On reprend en main la conscience d’exister malgré le vide apparu. Au cœur des couleurs vivantes, on ne sait plus très bien ce qui est réel ou artificiel. On est au comble du jardin, sans ordonnance unilatérale. La salle nous plonge dans la question de la mémoire. On regarde pousser des lichens bruns, des mousses vertes et des champignons blancs sur les parois. Ces organismes aux détails subtiles envahissent tout l’espace, sans haut ni bas. Un monde suspendu.

7

L’exposition continue de nous dire « viens me voir » ou « parle-moi encore ». Dans la salle on découvre petit à petit le dedans du dehors mis à jour. Le nu est la vérité du monde. L’art s’expose ici par des nus intérieurs pour éclater le monde en focalisations autres et plurielles. L’œuvre inverse le réel, parce qu’on peut l’aborder à toutes les échelles de temps, de taille, d’espace, de matière et de sens. L’exposition renverse tout. Le sujet réside aussi en un autre que celui exposé. Les sujets s’entrecroisent. Les espaces, les lieux et les choses s’emboîtent et interagissent, de sorte que tout peut être en même temps et au même niveau.

L’art n’est que l’art. Dans cette simplicité, il crée l’ambivalence de tous les sujets, les double et plus encore, amène les contradictions. L’exposition est alors un grand ciel ouvert, le corps est un pinceau vivant, les choses sont des langues, et tout est possible. Déplacer n’importe quoi dans l’exposition ne change pas tout, il faut déplacer l’exposition et l’éclater. Ça va avec l’évolution du geste et du langage. Les gestes d’écriture sont en mouvement depuis toujours. Un autre usage de l’exposition est à l’origine de l’art, donc une autre valeur de l’exposition existe hors du marché. Dans les grottes, déjà, les peintures n’ont peut-être pas été réalisées pour être vues, ou alors pour être vues autrement. Dans la caverne par exemple, la flamme, le relief de la paroi, la voûte panoramique, la répétition graphique, l’humidité ou l’écho ouvrent le sujet en multiples focalisations. La valeur de l’échange entre l’art et le monde extérieur réside dans une économie du symbole.

Un autre usage de l’exposition est donc nécessaire pour sortir enfin des limites systémiques d’une société basée sur la rentabilité. Il n’y a que la beauté qui compte pour retenir le temps. C’est cette vitesse retardée qui compte. Le reste est absurde. L’exposition est un entonnoir suffisamment étroit pour ralentir le tas des choses, comme un sablier du sensible. L’art crée la survie. Dehors il y a toujours quelqu’un qui lutte. Un autre qui hurle. L’autre encore qui se débat avec le système. Ça n’a plus de sens. Certains qui renoncent, essoufflés. Parfois le renoncement les amène à tricher pour s’arranger. Pourtant, à s’exténuer, il y a toujours à renaître. C’est une beauté certaine, celle du corps fatigué, qui reproduit la souffrance qu’on lui a appris. L’exposition dit encore que « l’art ne sert à rien ». C’est par cette simple inversion fonctionnelle, que l’exposition imaginaire est bien quelque chose de plus. Sa justesse est de ne pas en finir avec sa portée. L’art réside en son presque rien qui touche au sensible irrationnel. S’il y a une intelligibilité du monde, elle se tient dans une exposition éclatée et plurielle, où les chiffres sont exclus du repérage.

L’exposition c’est le temps qu’il fait, une sorte de météo sublimée, que tout le monde regarde avec passion. Déplacer l’exposition tient de cette capacité de l’art à nous retenir, tous captivés comme devant une transcendance météorologique. Des millions de spectateurs transfigurés par l’annonce du temps qu’il fait. On peut retrouver dans ce non-lieu atmosphérique une origine du vivant lointain. Dans la salle d’exposition, on a la tête en l’air. Tous les visages ont le nez accroché au plafond crevé, les yeux rivés sur les nuages en mouvement. On se trouve dans une exposition à ciel ouvert, au cœur d’un enchantement de premier degré. On y scrute les apparitions éphémères d’un bestiaire aléatoire et originel. On est dans les nuages, entourés d’animaux.

On attend, médusé, au gré des formations de cumulus, de stratus et autres cumulonimbus, la découverte inépuisable d’animaux inattendus. A travers la galerie où défilent tant de bêtes animées, on retrouve une part de notre corps primaire. En installant ce système météorologique et cinématographique à ciel ouvert, par un phénomène de paréidolies, la salle d’exposition propose au visiteur une fusion avec la plasticité instantanée du vivant. Des poils. Des peaux. Comme dans les mythes de l’origine de l’art, entre reflet dans l’eau, empreinte du pigment coloré, modelage de glaise, écriture dans les sillons de terre, ce n’est pas l’objet exposé qui reste, mais l’exposition du partage impalpable et la reproduction de l’invention d’un geste. A la vue des nuages qui se transforment ou des poissons qui nagent, on atteint un sentiment de beau, qu’on peut retenir dans l’exposition. Pourtant les dessins exposés ne sont pas arrêtés. Ensemble sous la voûte de cette salle d’exposition, c’est un ciel d’animaux qui s’animent dans notre grotte. Ce pourrait être tout autre chose encore, que notre cerveau aurait tout autant de plaisir à cette expérience.

8

Le parcours se poursuit dans des lieux extensibles. On découvre tôt ou tard, qu’il n’y a pas les noms des artistes dans les salles. Ni de titre aux œuvres. Ni de panneaux didactiques. On ne distingue d’ailleurs pas nettement les limites d’une œuvre à l’autre. Elles se mélangent. Les espaces ont une tonalité expérimentale. Comme si on traversait une forêt et qu’il fallait déchiffrer en direct tous les signes du vivant, qui y grouillent enchevêtrés. L’art agit selon le rêve de l’artiste, mais quand il s’expose, il nous fait y participer aussi. Son rêve prend alors part aux nôtres et notre rêve agit aussi sur celui de l’exposition. Le tout devient anonyme, augmenté, complexe et polysémique. On le visite comme un espace modulaire qui déborde, une paradoxale harmonie hétérogène.

Nous vivons dans un monde très beau. Ce n’est pas un rêve. Toute cette beauté est gratuite, on l’oublie parfois. Le rêve de l’exposition nous le rappelle. Les concepts de consommation et de croissance ont transformé toute cette beauté du monde en marchandise, jusqu’à agiter l’intérieur des œuvres, des expositions, des paysages et des êtres. La frénésie du visible est un principe industriel utilisé aussi dans la culture. Cette frénésie est en effet capable de créer un mouvement rentable pour simuler le plaisir attendu et la plénitude de la consommation. L’exposition sans nom voulait justement révéler autre chose que cette effervescence saturée et permanente des images stéréotypées. C’est pourquoi il a fallu modifier l’exposition par des déplacements.

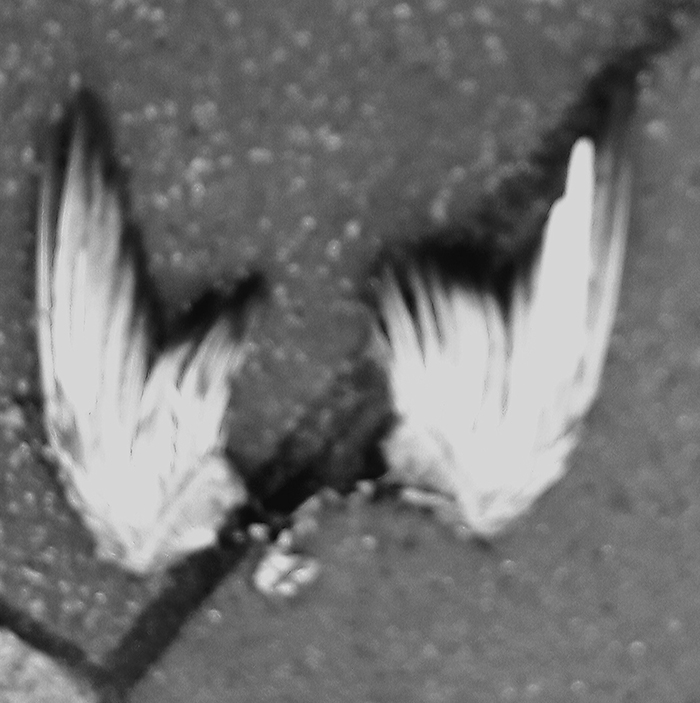

Il y a donc du mouvement, du brassage et du collage dans cette salle. Plusieurs passages indéterminés, mixés en couches anonymes successives, témoignent de la genèse collective d’une création issue de procédés individuels fusionnés. Ce n’est donc pas étonnant de trouver exposées dans cette salle toute sorte de coiffes d’indiens. Installées comme des offrandes colorées au sol, leurs ailes affirment une autre fonction possible de l’œuvre. D’autres sculptures, taillées de manière brute à la serpe, figurent des arbres. Ils sont posés comme des totems, debout sur des plumes. Pour les indiens, la forêt de cette salle c’est un peu comme nos villes. Ils y marchent pour se révéler à eux-mêmes. Les branches des coiffes et des arbres dessinent une généalogie culturelle, réactualisant les techniques artisanales et les folklores.

L’art n’est rien sans imaginaire, mais inventer la nouvelle exposition c’est donner plus qu’un imaginaire. C’est donner un autre sens. L’imaginaire ne peut se limiter à l’artistique. Réactiver l’imaginaire, c’est le faire nécessairement à l’échelle réelle. C’est pourquoi les indiens sont présents dans cette salle. Leur imaginaire englobe tous les humains et les non-humains. L’espace d’exposition est une entité vivante comprenant tous les êtres, même invisibles. Là où il y a des âmes sans corps, mais aussi des corps sans âme, l’exposition plane sur les visiteurs. Ce que nous appelons art, culture ou œuvre n’est rien de ce que nous vendons dans les galeries, mais une image-esprit rafraichissante, qui peut remettre en question la production de l’œuvre, sa signature et son mode d’exposition.

Dans une seconde partie de l’installation, on marche dans le sable. Des bâtons sont disposés pour dessiner dedans. Nos pas font l’objet de dessins en mouvement et de modelages de projets. Le sol de l’exposition rend alors son territoire meuble et prend nos empreintes. Ce n’est pas seulement les pas qui sont mobiles, mais c’est le sol même, sur lequel les sujets reposent, qui se meut. L’exposition se déplace avec nos pas.

Grâce à des caméras et autres capteurs, retransmettant en direct les modelés tracés dans le sable, une archive des projets de l’exposition se prolonge en d’autres lieux encore. Chaque dessin s’assemble ainsi aux autres. Un ensemble collectif d’affinités imaginaires naît alors, comme un ensemble d’habitations dessinées, enchevêtrées, denses et rassurantes.

Le projet partagé de l’exposition revient toujours au tracé d’un lien cartographié, un réseau interpersonnel dans l’espace, une carte par-dessus l’exposition réelle. En somme, un voyage s’opère dans l’exposition et par l’exposition, qui permet d’être ici et ailleurs.

9

Dans le dernier salon, l’espace ouvre sur une vaste antichambre. Habituellement à l’entrée d’un bâtiment et ouverte sur les suites, l’antichambre distribue ici la sortie de l’exposition. Comment et par où sort-on de l’exposition ? Comment déplacer l’exposition si on ne l’inverse pas ? Les multiples possibilités offertes de sortir du sas de l’exposition constituent son déplacement en tant qu’extension signifiante et dispersive.

Du sol aux murs et au plafond tout est blancheur mate et veloutée. S’en détachent des points. Des têtes d’épingles, de clous et de punaises piquent les surfaces en volutes. Pas d’insectes aux ailes irisées sous les pointes, ni de tableaux accrochés aux têtes, seuls les signes ténus des têtes d’épingles, perdus aléatoirement au gré des planchers lasurés blanc, des placoplâtres et des plafonds à la chaux, dessinent des constellations presque invisibles, dont l’organisation ne représente rien de connu.

Ici, l’exposition se réduit à presque rien, une minuscule phénoménologie du clou d’exposition. Et si, finalement, l’art ne tenait pas à un effacement des formes de l’œuvre, pour se confronter avec plus de justesse à l’espace. Alors, comme surgies de nulle part, puisqu’il n’y aurait presque rien, apparaissent soudain mille questions, ou plutôt mille raisons d’inventer quelque chose, autre chose que d’être là. Disons que d’être là ferait venir autre chose, et que dans cet interstice, ce passage riquiqui, se tiendrait une beauté déflagrante, en situation de vivre l’exposition.

Les visiteurs en attente dans l’antichambre s’accordent un regard entre eux. L’exposition les a déplacés en eux-mêmes et entre eux. La belle exposition des déplacements vient à point, à une époque où chacun sait que nous avons trop enduré. Alors que les visiteurs se disent souvent que « ça ne peut plus durer », et que dans l’intimité des petits salons ils en appellent « aux pouvoirs de leurs désirs », le clou de l’exposition a soulevé leurs regards. Toutes les issues de sortie de l’antichambre semblent mener à cette qualité d’attente des désirs mixés. Tout commence à la fin. L’exposition commence dehors.

Épilogue

Par le hasard de cette expérience, enfermé dans l’exposition et ses enfilades, entre réalité et fantasme, mon parcours aboutit à mon exposition même, aux abords des limites. Ce voyage imaginaire finit par me dépasser.

Au cœur de cette explosion de déplacements, au gré des lieux multiples et des salles d’expositions éclatées, j’ai redécouvert la force du strabisme de Vénus, c’est-à-dire la possibilité de créer une divergence esthétique de la beauté exposée.

C’est du tableau de Sandro Botticelli, La naissance de Vénus, à partir d’un détail oculaire, que me vint ce rapprochement entre le strabisme de Vénus et l’expérience de cette visite. En effet, ma perception d’un déplacement de l’exposition me ramenait à cette observation d’une légère divergence entre les deux yeux de la déesse grecque. Ce rapprochement m’est venu comme l’image correspondant à ma sensation de vivre la construction d’un glissement et d’une tension presque invisibles. Cette déviation, vers l’extérieur d’un axe normalement attendu, provoque une autre beauté, troublante. Ce qui est troublant, c’est bien sûr la possibilité d’enchanter le réel, comme tout ce qui rend le Beau peut transporter, mais c’est surtout de pouvoir faire venir cette beauté par un détail qui s’amplifie comme fondement hors-norme. Un grain de poivre impalpable. Un déséquilibre propulseur.

Celle qui servit de modèle pour ce tableau, Simonetta Vespucci, était si belle qu’on la surnommait déjà en son temps La Sans-Pareille. Cette femme était le modèle idéal, un idéal pourtant incarné dans un être réel, dont la brève existence a donné forme à une exception poétique et allégorique de la vie et de la beauté. Dans le cas du strabisme de Vénus, cette exception repose sur la possibilité d’inversion d’une anomalie, d’une erreur ou d’un défaut en une immatérielle beauté.

Alors que le besoin de normalisation des formes d’exceptions répond aux besoins d’élucidation, de contrôle et d’identification, qu’ils soient esthétiques, historiques, sociaux ou commerciaux, cela a toujours eu des influences majeures sur les personnes, la création, les œuvres, les expositions et le marché. Les cadres deviennent inévitablement des clivages à dépasser. C’est pourquoi on rêve tous d’inverser cette normalisation nécessaire aux fondements sociaux, pour s’évader.

Déplacer l’exposition tente justement de soustraire l’exposition à sa standardisation pour participer à inventer d’autres formes de beauté. Déplacer l’exposition permet à chacun d’échapper aux normes incontournables, en créant des ouvertures hybrides. La force du strabisme de Vénus ouvre donc une divergence possible de l’exposition par l’exception, capable de donner forme à une chose transitionnelle et émotionnelle.

Déplacer l’exposition réside dans ce mouvement créatif à partir d’une anomalie renversante : sublime et ridicule nécessité.

Notes de travail, 2019-2020